26-02-2018

ANGST por Tamara Tenembaum en La Agenda

MESA DE LUZ

Fotos quemadas

Los cuentos de Martín Rejtman y los de Adriana Riva representan dos estrategias del realismo para lidiar con el sinsentido de la experiencia.

19 de diciembre de 2017

Al hijo de una amiga lo hirieron con balas de goma. Son días en que el sentido parece algo exclusivo de la literatura, y casi que ni siquiera: leer una novela decimonónica (o una de esas novelas actuales que parecen decimonónicas) donde se supone que en el final hay algo que se resuelve me hubiera resultado insoportable por lo artificial. No fue por eso que estas semanas estuve leyendo cuentos, pero ahora me parece que es lo único que se podía leer. Martín Rejtman y Adriana Riva, los autores que leí esta semana, representan creo que las dos estrategias disponibles desde el realismo para lidiar con el sinsentido de la experiencia. Rejtman, con su crudeza autoconsciente, se hace cargo, lo subraya, se ríe de él, lo sobreexpone para que el lector se mire al espejo en esas fotos quemadas; Riva, en la tradición de la poesía, aunque escriba en prosa, busca una respuesta en la belleza, en la belleza que está en el ojo del que decide, en contra de todo, mirar las cosas de esa manera.

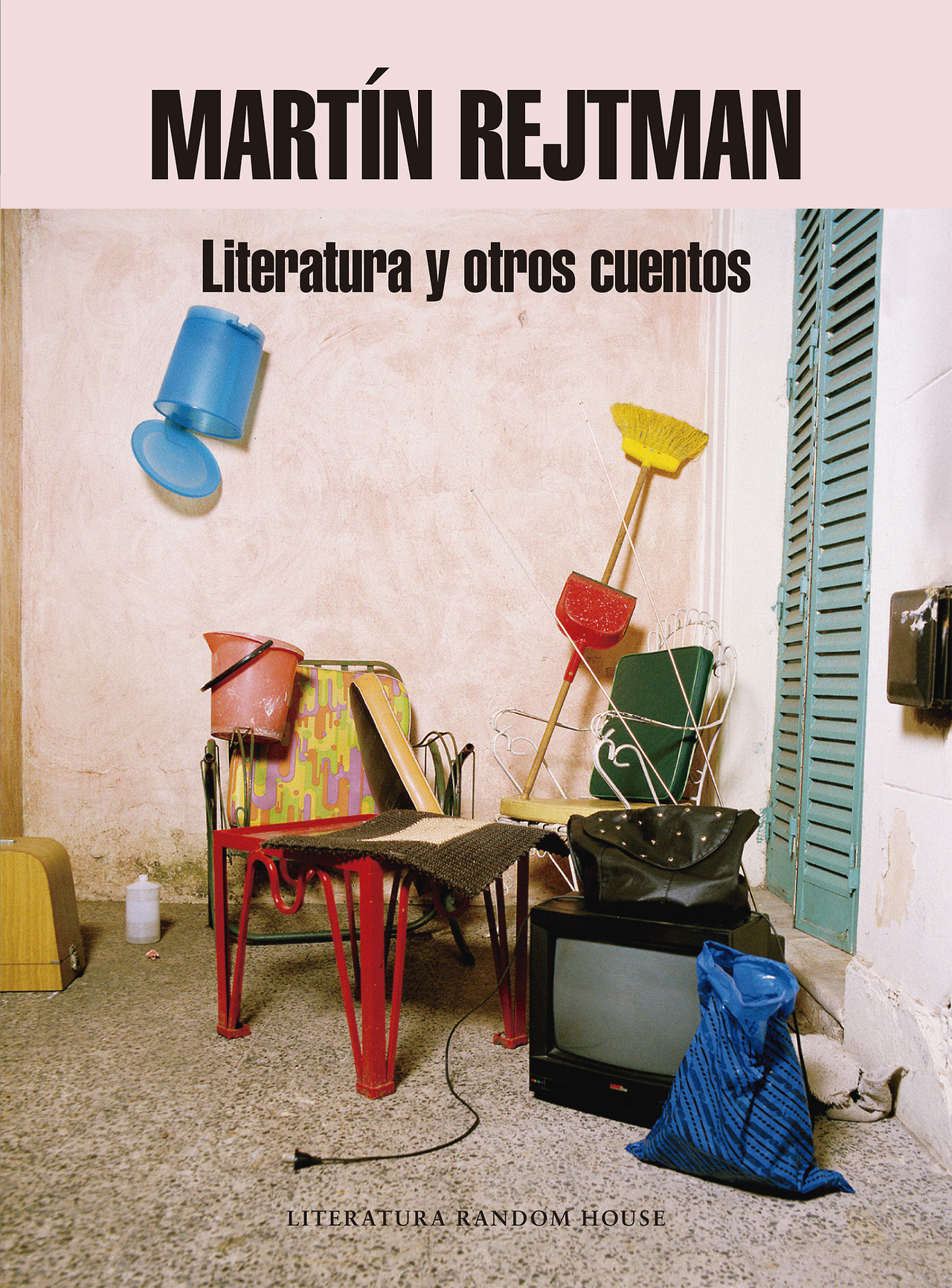

Literatura y otros cuentos, de Martín Rejtman (Literatura Random House)

Cuando se dice de ciertos autores, cuyo paradigma vendría a ser Woody Allen, que tienen preferencia por los personajes neuróticos, casi siempre se está hablando de un cierto tipo de neurosis obsesiva que se manifiesta en el sobreanálisis verborrágico (y narcisista) de la propia vida y la de los demás. Una de las particularidades que me más me gustó de este libro de Rejtman (que es una reedición apenas ampliada), y me recordó a autoras como Lorrie Moore o Miranda July, es que sus personajes son neuróticos pero de un tipo completamente diferente, casi opuesto: van por la vida haciendo cosas raras y viendo a los demás hacer cosas raras sin preguntarse por qué, aceptando lo que las circunstancias les ofrecen o bien pasivamente o bien con reacciones que no parecen tener nada que ver con lo que uno esperaría. Pero nada de eso hace ruido ni parece desprolijo: así como las ideas en la literatura solo molestan cuando parecen pertenecerle más al autor que a sus personajes, los personajes de Rejtman pueden ser algo arbitrarios pero su narración y su armado de universos nunca lo es. Él tiene todo bajo control.

Los personajes de sus películas (yo vi solamente Silvia Prieto y Dos disparos) también son así, pero hasta que no leí este libro no se me hubiera ocurrido que esa especie de inconsciencia se podía escribir. Ahí aparece la maestría de Rejtman: suena a obviedad, pero no se me ocurre otro adjetivo para su escritura que “cinematográfica”. No trabaja tanto con imágenes, como otros escritores a los que se llama “muy visuales”, sino ante todo con acciones: él solamente nos cuenta lo que va pasando, casi sin adjetivos, casi sin descripciones y casi sin detenerse. Ni los personajes ni los narradores en primera o en tercera se paran a mostrarnos lo que ven. En cambio, son los desplazamientos temporales y espaciales los que nos van conduciendo. Particularmente me interesó lo que arma con los espacios: los personajes aparecen y desaparecen, entran y se van sin aviso, se plantan, se aparecen por sorpresa, se abandonan, y en ese devenir se va armando un universo narrativo, casi a partir de una lógica teatral, de entradas y salidas. El mecanismo Rejtman está ajustadísimo, los actores jamás se pisan ni se cuelgan, pero no hay nada que esconder: en “Literatura” el cuento que casi titula el libro, Rejtman desnuda, en la boca de un personaje escritor, sus procedimientos. “Parecen robots”, le dice una chica al escritor de sus personajes, “yo creo que la vida de la gente tiene que tener sentido”. “¿Todo eso lo aprendiste en el taller?”, le contesta preguntando el escritor, algo ofendido, pero muy seguro (y lo bien que hace).

Angst, de Adriana Riva (Tenemos Las Máquinas)

Angst es el primer libro de Adriana Riva, pero no parece: más allá del talento, tiene un nivel de trabajo, de sutileza y delicadeza que no se corresponde con la urgencia de las operas primas. Es un libro maduro y madurado, donde la voz de una escritora no se insinúa: se muestra precisa, con raíces fuertes y un futuro claro.

Adriana Riva utiliza procedimientos diversos para investigar su mirada, encontrar sus tonos, las oscuridades y las luces que le interesan. En cuentos como “Pimienta rosa” y “En quiebra”, una primera persona que se construye más mirando a los demás que mirándose a sí misma intenta (con más o menos éxito, según el cuento) hacer equilibrio entre los deseos de los demás, un deseo propio y opaco y la sensación de que nada de lo que pasa en el mundo, ni siquiera de lo que hacemos nosotros, está bajo nuestro control. En el hermosísimo “Malcrianza”, la primera persona aparece apenas para decir que va a narrar una historia que le pertenece a su familia, corriendo al relato de su propiedad, convirtiéndolo en una especie de construcción aluvial que se arma con los pedacitos de todos, las sobras de todos. En “Pollo frito” una tercera clásica y omnisciente nos muestra sin estridencias el derrumbe lento de una pareja, que ni siquiera tiene la dignidad de terminar de derrumbarse. En “Flash”, tomando un procedimiento prestado de “Manual para mujeres de la limpieza” de Lucia Berlin (si no lo hizo a propósito sería una coincidencia increíble) la historia de la narradora y la de su inquilino se yuxtaponen, sin terminar de juntarse ni de separarse, como en una emulsión que no acaba de encontrar su continuidad química.

En esa forma de mezclar lo propio y lo ajeno que aparece en varios cuentos y también comparando unos cuentos con otros está, creo, lo más original de la voz de Riva: la idea de “narrador” se vuelve plástica. Riva respeta sus propias decisiones, no comete ninguna arbitrariedad, pero detrás de todos sus narradores, en tercera o en primera, con más o menos información y más o menos libertades para opinar hay una voz de autora tan enraizada y acabada que es como si no importara. Supongo que ese es el sueño de muchos autores: que sus procedimientos desaparezcan detrás de algo que es más importante.